El salar de Coipasa está a punto de convertirse en una zona de sacrificio para la transición energética mundial. Un controvertido proyecto de extracción de litio, impulsado por el gobierno Chileno y un consorcio empresarial, promete beneficios económicos. Sin embargo, una mirada más cercana revela un trueque desolador: la potencial destrucción de un ecosistema único y el despojo del pueblo ancestral Aymara que lo considera su hogar. La pregunta no es si necesitamos litio, sino si estamos dispuestos a borrar una cultura y un paisaje vital para obtenerlo.

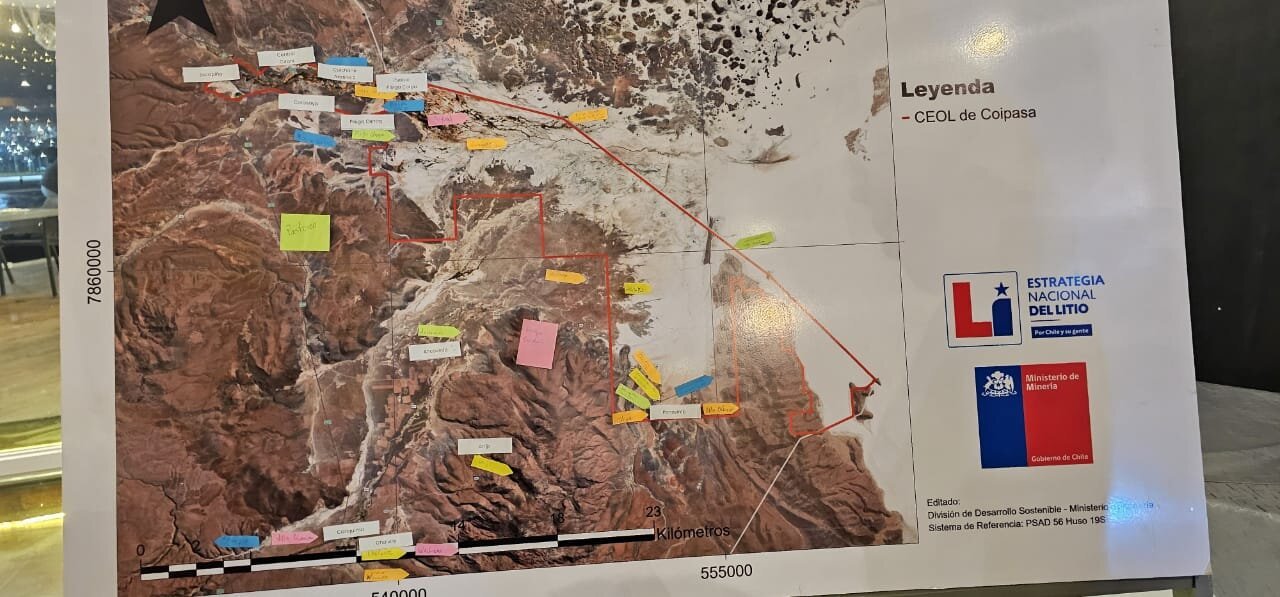

En una medida celebrada por los promotores de la industria, el gobierno chileno adjudicó un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) a una empresa conjunta formada por la canadiense Lithium Chile Inc. y el poderoso conglomerado chileno Grupo Errázuriz. Este proyecto es una pieza clave de la Estrategia Nacional del Litio de Chile, que busca expandir la producción más allá del ya sobreexplotado Salar de Atacama. Sin embargo, este «progreso» se construye sobre un conflicto profundamente arraigado y está destinado a infligir un daño irreversible.

Una Receta para el Desastre Ecológico

El Salar de Coipasa no es un páramo baldío a la espera de ser explotado; es un frágil ecosistema de humedal de gran altitud de inmenso valor. Es una cuenca transfronteriza compartida con Bolivia, hogar de un complejo y delicado equilibrio hídrico en uno de los lugares más áridos del planeta.

La mayor amenaza del proyecto reside en su masivo consumo de agua. La extracción tradicional de litio a partir de salmueras es, en esencia, minería de agua. Se estima que se evaporan alrededor de 2 millones de litros de agua para producir una sola tonelada de carbonato de litio. Implementar esto en la cuenca del Salar de Coipasa es buscar el desastre a sabiendas. El propio Estado chileno, a través de su Dirección General de Aguas (DGA), declaró la cuenca como «Área de Restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas» hace más de dos décadas, el 10 de julio de 2002. Esta designación oficial reconocía que la demanda de agua ya superaba la recarga natural de los acuíferos. Impulsar un proyecto minero de uso intensivo de agua en este mismo lugar representa una contradicción impactante con las propias políticas ambientales del Estado.

Las consecuencias de alterar este frágil equilibrio hídrico son predecibles y nefastas. El salar y sus humedales asociados son un «sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad». Son un hábitat crítico para la vida silvestre especializada, incluyendo tres especies de flamencos vulnerables —el andino, el de James y el chileno— cuya supervivencia depende enteramente de los niveles de agua y la química específicos de las lagunas del salar. La experiencia en el Salar de Atacama ofrece un sombrío anticipo: décadas de minería de litio han provocado el agotamiento de acuíferos, la desecación de lagunas y una documentada disminución de las poblaciones de flamencos.

La Amenaza de un Etnocidio

Para el pueblo Aymara, el Salar de Coipasa no es una frontera de recursos, sino el corazón de su hogar ancestral. En total, existen 33 comunidades indígenas en la zona y los alrededores donde se pretende implementar el proyecto extractivo. Comunidades como Ancovinto han habitado este territorio durante siglos, desarrollando una profunda interdependencia cultural, espiritual y económica con la tierra. Su economía tradicional se basa en dos pilares completamente dependientes del agua de la cuenca: el pastoreo de llamas y alpacas en humedales de altura conocidos como bofedales, y el cultivo de la quinua.

El proyecto minero es percibido como una amenaza directa a su supervivencia física y cultural. El agotamiento del agua secaría los bofedales, destruyendo el forraje para sus rebaños, y haría imposible su agricultura. Esto no es simplemente una pérdida económica; es la desintegración de un modo de vida.

Desde la cosmovisión Aymara, el paisaje es sagrado. La Tierra es la Pachamama (Madre Tierra) y el agua es su sangre vital. Industrializar un espacio sagrado como el salar se considera una profanación, una ruptura violenta de la relación recíproca que han mantenido durante generaciones. Se trata de un choque directo entre una visión extractivista que reduce la naturaleza a una mercancía y una visión indígena que la ve como una entidad viva merecedora de respeto.

Un Proceso Viciado y Cuestionado

El camino del proyecto ha estado plagado de deficiencias legales y de procedimiento que ignoran los derechos del pueblo Aymara. El conflicto no es nuevo; la comunidad de Ancovinto se ha resistido activamente a las actividades de exploración de Lithium Chile desde 2019, citando el devastador precedente del Salar de Atacama. A pesar de las afirmaciones de la empresa en 2019 de haber obtenido la «aprobación de la comunidad», la resistencia sostenida demuestra que esto fue una tergiversación de la realidad.

Más crítico aún, el proceso de consulta indígena —un requisito legal bajo la ley chilena y el Convenio 169 de la OIT— ha sido impugnado por su ilegitimidad. En diciembre de 2024, la comunidad Aymara de Ancovinto presentó un recurso de protección, argumentando que fueron «ilegal y arbitrariamente» excluidos del proceso formal de consulta iniciado por el gobierno. Sostienen que, como la comunidad más directamente afectada, su exclusión invalida todo el procedimiento desde su origen.

Aunque la Corte de Apelaciones de Iquique inicialmente acogió a trámite el recurso, un revés significativo ocurrió en enero de 2025 cuando la misma corte rechazó la acción de protección de la comunidad. Esta decisión judicial, aunque es un golpe para la comunidad, no borra la bancarrota moral y ambiental del proyecto. Pone de manifiesto un sistema legal que prioriza objetivos económicos acelerados por sobre los derechos sustantivos de los pueblos indígenas y la precaución ambiental. La presión del gobierno por un proceso «simplificado» y «acelerado» crea inherentemente incentivos para realizar consultas superficiales en lugar de entablar un diálogo de buena fe destinado a lograr el consentimiento.

El Balance Final: Ganancias Especulativas vs. Pérdidas Certeras

Cuando se sopesan los factores, el balance del proyecto está catastróficamente desequilibrado. Los beneficios económicos son en gran medida especulativos, dependen del volátil mercado mundial del litio y de valoraciones de proyectos que no se han hecho públicas.

En marcado contraste, los costos son ciertos e irreversibles. La degradación de un ecosistema desértico mediante la extracción masiva de agua no es un riesgo; es una certeza física y biológica. La destrucción de los recursos hídricos que sustentan a la comunidad Aymara destruirá inevitablemente sus medios de vida.

Este proyecto es un ejemplo de libro de texto de la «paradoja verde», donde la búsqueda de soluciones climáticas en el Norte Global crea nuevas zonas de sacrificio en el Sur Global. Los beneficios de los vehículos eléctricos se disfrutarán muy lejos, mientras que los costos —un ecosistema seco, una comunidad desplazada, una cultura perdida— serán pagados en su totalidad por la gente que habitan el territorio aledaño donde se pretende realizar el proyecto.

Una transición energética no puede considerarse «justa» si se construye sobre la injusticia. El desarrollo del Salar de Coipasa, tal como está planeado, no es un paso adelante. Es un profundo retroceso, que sacrifica un patrimonio ecológico y humano tangible e invaluable por una ganancia especulativa. Es un precio que, simplemente, no vale la pena pagar.

Sitio web de comunidades indigenas por la defensa del Salar de Coipasa www.defensacoipasa.cl

Amigos viajeros, en su visita a la Región de Tarapacá, prioricen su seguridad y respeten el entorno. Opten por servicios turísticos registrados, lleven su basura y si van a explorar áreas remotas, viajen con un guía experimentado o alguien que conozca la zona. La seguridad es clave para un viaje inolvidable. ¡Disfruten con responsabilidad!

Tour Operadores

Explora Tarapacá con quienes mejor la conocen. Aquí encuentras tour operadores locales confiables, listos para llevarte a vivir rutas inolvidables.